Mi papá y yo entramos en su habitación. Es una habitación alejada del resto de la casa. Unos 12 metros cuadrados con una cama de 1 plaza, una biblioteca, una mesa y sus cosas: una foto de mi mamá; otra mía con una trenza; un equipo de pesca, una tablet. Mi papá va a hablar de su infancia conmigo, su hija periodista, y lo va a hacer casi de manera formal, para que de ahí salga algo escrito. No sabe qué hacer y se recuesta. Yo me siento y enciendo un grabador. Una acción forzada entre padre e hija, pero que él no advierte porque está preocupado por otra cosa. Su esfuerzo está puesto en disciplinar sus manos. Apoya una encima de la otra y ambas debajo del pecho, ordenándoles quedarse quietas. Dos años atrás, esas manos se sublevaron contra el cerebro y se independizaron de las muñecas, temblando. Ambos sabemos por qué. Aún así, él no quiere verlo ni mucho menos mostrármelo. Para mi papá, esconder el temblor de sus manos es algo más que un pudor. Es un pedido de acuerdo, un contrato de distracción entre él y yo para olvidar el Parkinson. Lo consigue, sucede. Padre e hija nos liberamos de la incomodidad y la tristeza de lo que representan esas manos y entonces sí, charlamos.

Mi papá es alguien que:

Toma mate de a litros.

Se baña a diario a las 19.15. No a las 19, no a las 19.30. A las 19.15.

Tiene 74 años.

Nada en el mar cuando el viento supera los 60 kilómetros por hora.

Habla poco. Habla menos. No habla.

Me manda a diario noticias por mail de temas de energía.

Cocina, lava, plancha.

Es ingeniero.

Tiene Parkinson.

Oscar Sixto Rodríguez, mi papá, nació el 6 de marzo de 1941 y fue un lactante memorable: tomó teta hasta los 4 años. La seguía a mi abuela por la casa con un banquito, observador y mudo como un ternero.

Gerardo Rodríguez López y Leonidas Ortiz Alonso eran sus padres, mis abuelos. Habían llegado de España a Argentina 15 años antes a un pueblo del sur de la Provincia de Buenos Aires cuya existencia se debía a que por ahí pasaba un tren. Las Mostazas, se llamaba el lugar, y estaba a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca, en el Partido de Coronel Pringles. Mi abuelo era un excelente cazador. Se había acostumbrado de chico a que en ocasiones, si quería comer debía encontrar un animal y matarlo. Argentina le dio lo que buscó: un trabajo, que ese trabajo haya sido de camionero lo mismo daba. También le dio una familia numerosa y el placer de salir a cazar perdices sólo de gusto.

Mi papá fue el sexto y último hermano después de Adiotino, Sergio, Roberto, Delia y Gerardo. Ojos verdes, nariz recta. No dijo una sola palabra hasta los 4 años, cuando le sacaron la teta y tuvo que hablar.

El camión rindió y mi abuelo se envalentonó para salir a hacer su Argentina. La que pudo, la que le salió en aquel llano y ventoso sur bonaerense donde las casas se levantaban como hongos alrededor de las estaciones de tren. Primero compró un hotel en Lartigau; más tarde lo vendió y fue por un almacén en D’Orbigny, Partido de Coronel Suárez.

En D’Orbigny mi papá tenía una yegua, un perro, pajaritos, dos amigos. Tenía una aventura, la infancia.

En la casa se comía bife. Siempre bife. A veces también había berro. A pesar de lo amargo a mi papá le gustaba en ensalada, porque crecía en un pozo de dos metros de diámetro que mi abuelo había preparado al lado del tanque de agua. Cerca de ese mismo tanque estaba el molino de viento con el que se cargaba una batería y almacenaba electricidad. Así se conseguía prender alguna luz o escuchar un poco de radio. A las 6 de la tarde daban Las aventuras de Tarzán y mi papá se quedaba tieso al lado del aparato. El programa duraba 15 minutos y lo transmitía Radio Splendid de Buenos Aires. La voz de Tarzán era del actor César Llanos, pero el grito de la selva lo hacía un tenor. Auspiciaba leche chocolatada «Toddy».

La batería requería mantenimiento con ácido muriático, trabajo que cada tanto hacía mi abuelo. Un día utilizó un jarro con ácido y lo dejó tirado cerca del molino. Gerardo, el hermano que seguía en edad a mi papá, vio el jarro, pensó que tenía leche y lo empinó. El vaso tenía residuos de ácido y Gerardo llegó a beber unas gotas. Se le cerró el esófago y nunca más pudo comer con normalidad. Lo llevaron al Hospital de Niños de Buenos Aires, donde quedó internado. Recién volvió a su casa seis años más tarde.

Para entonces mi papá iba a la escuela primaria y sabía hablar con fluidez. Sin embargo, lo hacía poco. Respondía con monosílabos y tenía un habla corta, casi inaudible. La timidez empezaba a definirlo.

El primer mail de mi papá me llega a eso de las 9. Un resumen de las noticias de energía del día. Índices de consumos, proyectos, grandes inversiones. No leo las notas completas, sólo los títulos. Más tarde intercambiamos cuatro correos cortos, como en un chat.

-Papi, ¿viste la película de Stephen Hawking? -pregunto, por La teoría de todo.

-Sí, muy buena. La vimos con mami.

-¿Y viste la conferencia de Hawking del otro día? Mirá -digo, y le paso un enlace.

-Qué capo. Leí que el que propuso la Teoría del Bing Bang no fue Hawking, como yo creía, sino dos ingenieros canadienses que trabajaban en la Bell en los 60.

Se cortan los mails del día. La Teoría del Big Bang es, en mi imaginación, la explosión de una estación de servicio. Y a la «Bell en los 60» la tengo que googlear. Pero a quién le importa. Entre mi papá y yo hay un abismo técnico, una diferencia asumida e irrelevante que sólo ha servido para mantener una correspondencia diaria. No hay grandes temas. Sólo chispas de atención doméstica.

Cuando mi papá cumplió 12 años mis abuelos se mudaron a Bahía Blanca, la ciudad más grande del sur bonaerense. Buscaban un colegio urbano; la escuelita rural de D’Orbigny era insuficiente. Mis abuelos no sabían muy bien por qué -ellos mismos no tenían educación-, pero suponían que era así y punto. Sus cuatro hijos mayores, que ya estaban en edad de pelearse por plata, se quedaron a cargo del almacén del campo.

Mi papá entró a la Escuela Primaria N° 4 y vio por primera vez grandes espacios cerrados. Aulas, pasillos, oficinas. Todo lo aturdía. A poco de empezar las clases le pidieron que hiciera un dibujo. Se le ocurrió dibujar una señora cuyo nombre había escuchado por ahí de casualidad: Eva Perón. A fines de los 50 eso estaba prohibido en Argentina, así que mi papá terminó con un reto en la dirección. Después volvió a su casa y todo pasó. Había cosas mejores en qué pensar. En una de esas pasaba el panadero en su carro a caballo y lo invitaba a repartir pan por el barrio. O por ahí mi abuelo lo llevaba a andar en camión. Con un poco de suerte hasta cargaban monumentos de tumbas judías y hacían un servicio de transporte para uno de los clientes que contrataban el camión, el Cementerio Israelita de Bahía Blanca.

El secundario mi papá lo empezó en un colegio salesiano tradicional de la ciudad, el Don Bosco. Sólo varones y mucha misa. Sermones y retos diarios. A mi papá no le gustó, así que una mañana fue a la secretaría y tramitó su propia baja. Luego caminó tres cuadras y se anotó, él solo, en un colegio público y con chicas: el Nacional.

Un mediodía mi papá volvió a su casa y al abrir la puerta encontró lo que nunca. Mi abuela lloraba. La acompañaba Benjamina, la única vecina del barrio que tenía teléfono. Las dos estaban sentadas alrededor de la mesa del comedor. No hablaban. Sólo había un silencio y un llanto. Adiotino, el hermano mayor de mi papá, se había suicidado. La noticia había llegado desde D’Orbigny al teléfono de Benjamina y mi papá no entendía. No tanto el mensaje en sí, cuyos alcances al principio le retacearon -le hablaron de muerte, no de suicidio-, sino la imagen de su madre, mi abuela llorando, algo que nunca había visto, ni siquiera durante aquella internación de Gerardo por el ácido.

Adiotino tenía 33 años y estaba a cargo del almacén de D’Orbigny junto a los otros hermanos mayores y sus mujeres. Las explicaciones del suicidio con un tiro en la cabeza acostado en la cama nunca superaron las peleas entre hermanos por plata. Jamás se supo qué pasó, más allá de que era un tipo introvertido, lector y solitario.

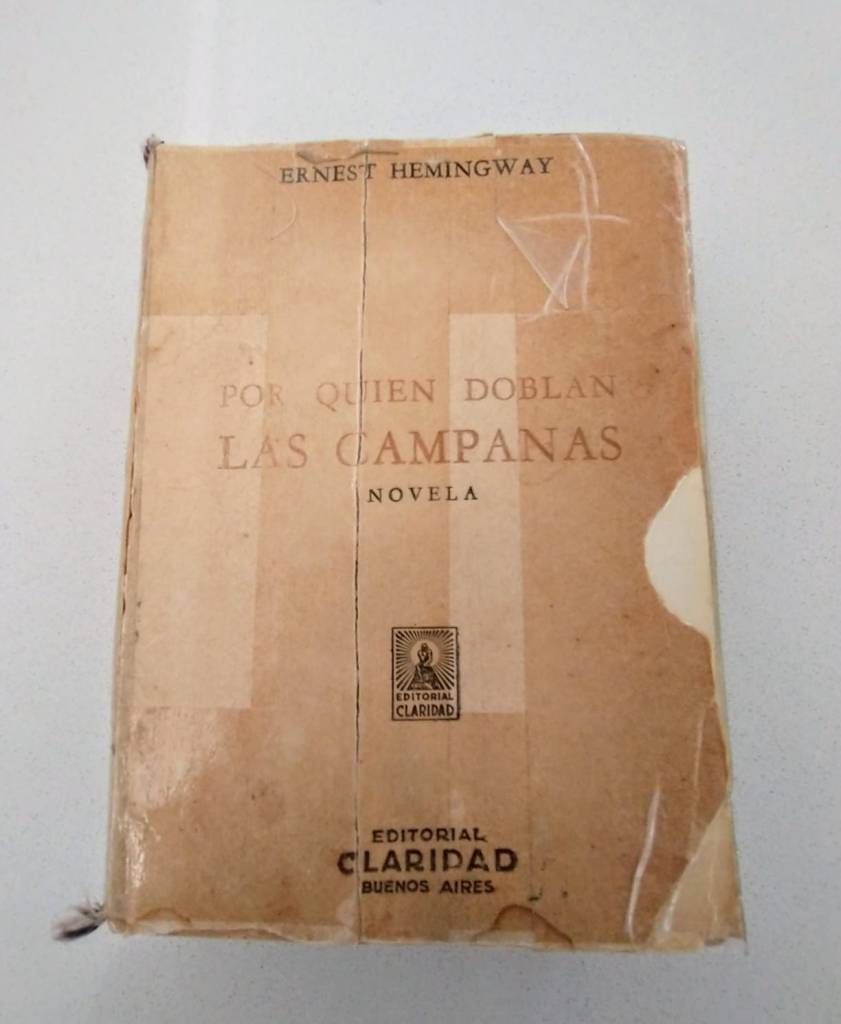

Mi abuela mostró la angustia sin nombre, pero siguió ocupándose de la comida, la ropa, la limpieza. En cambio a mi abuelo no se le notó mayor dolor. Era un español duro que había vivido como un animal en la juventud y carecía de palabras para algo así. El cuerpo y las cosas de Adiotino -básicamente libros- fueron de D’orbigny a Bahía Blanca. Hace poco encontré en el galpón de la casa de mi papá un libro de Ernest Hemingway que siempre había querido leer, Por quién doblan las campanas. Estaba amarillo y completo y tenía ese olor a papel viejo que tanto se parece al del tiempo.

-Cuidalo, era de Adiotino -dijo mi papá, que 50 años después sigue pagando el nicho de su hermano en el Cementerio Municipal de Bahía Blanca.

Mi papá hoy fue alguien que:

Se levantó a las 8, hizo su cama y se puso un audífono. Calentó agua para mate. Tomó remedios y cloruro de magnesio. Comió una cucharadita de polen.

Chequeó el pronóstico en Internet y me mandó un mail.

Le llevó un mate a mi mamá a la cama.

Jugó al golf.

Almorzó y durmió una pequeña siesta.

Esperó a que mi mamá volviera del trabajo y se sentó a charlar y a tomar mate con ella.

Fue a yoga.

Hizo los mandados: compró yerba Unión Suave.

Cenó pescado con verduras y vio un partido de tenis en televisión.

Tomó un té de manzanilla con mi mamá. Leyó en una tableta. Se durmió.

Una tarde de febrero de 2001 mi papá volvió de su trabajo: era Responsable Eléctrico en Ingeniería en Dow Argentina. Se sentó a tomar mate en el comedor. Yo estaba a pocos metros en la cocina y me preparaba un café con leche. Disfrutaba de merendar al lado de la mesada. Tenía 19 y estudiaba y vivía en Buenos Aires, pero cada vez que podía -sobre todo en verano- venía a la casa de mis padres en Bahía Blanca.

Mi papá estaba preocupado. Las noticias usaban mucho la palabra «crisis» y él sabía muy bien qué significaba: que de un modo u otro e igual que otras veces, el gobierno lo iba a embaucar. No se equivocaba. Diez meses después, el banco se quedó con todos sus ahorros.

Pero para eso faltaba. Aquella era una tarde calurosa en la que mi papá descansaba en silencio y yo buscaba una taza amarilla. Una vieja taza de plástico amarilla en la que me gustaba tomar café con leche. No la encontraba. En las alacenas de arriba no estaba. Entre los platos para secar tampoco. Me agaché a ver si aparecía en las alacenas de abajo y la vi. Justo en ese momento, mi papá habló.

-Maru, ¿vos estás teniendo relaciones sexuales?

Me agarré de las manijas de la alacena y quedé en cuclillas, quieta, casi escondida entre las puertas.

-Vos estás loco si pensás que me voy a poner a hablar de eso con vos -dije.

-Sólo pregunto. Somos tus papás.

-Ah. «Somos-tus-papás». Ahí está. La que pregunta es mami.

-No te la agarres con ella. Anoche te vio a los besos en el patio.

Me paré y sentí que mi cara se volvía una bola caliente. Procesé lo que mi mamá había visto. La escena completa de la noche anterior. Mi novio de entonces y yo, sofocantes y «a los besos». Árboles, pasto, oscuridad. Todo eso afuera en el patio y mi mamá adentro de la casa, del otro lado de la persiana, mirando.

-Ah, listo. Se fueron a la mierda -dije.

Mi papá nunca había tenido una charla de sexo conmigo y estaba lejos de querer tenerla. Esa tarde él sólo era un mensajero. Yo lo único que quería era volver a meter la cabeza en la alacena. No podía creer lo que había pasado. ¿Cómo no me iban a ver? Si estaba en su casa. ¡En su propia casa!

El tema fue tratado a la manera de los ingenieros: nunca más se habló. Ni siquiera con quien montó el operativo de inteligencia. La persona que espió, firmó la minuta y envió al mensajero. Mi mamá.

De: María Eugenia Rodríguez

Enviado: miércoles, 16 de abril de 2014 16:07

Para: Oscar Rodríguez

Hola pa,

Ayer sugeriste que le querías regalar la bicicleta a Tona y yo te dije que no. Bueno, lo pensé y ahora te digo que sí. La verdad es que tengo un montón de gastos. Si querés quedar bien con tu nieta, adelante. Además, Tonita ha cambiado su conducta abominable. Se la merece.

¡Gracias!

Maru.

De: Oscar Rodríguez

Enviado: jueves, 17 de abril de 2014 8:32

Para: María Eugenia Rodríguez

De acuerdo Maru.

¿Tenés algo visto?

De: María Eugenia Rodríguez

Enviado: jueves, 17 de abril de 2014 10:14

Para: Oscar Rodríguez

Por ahí sería bueno que fuera para una nena un poco más grande, como de 6, así le dura. Sí o sí con rueditas. Rosa.

A los 14 años me mandaron a poner un corsé. Una armadura de plástico gruesa alrededor del torso que controlaba mi columna desviada igual que un tutor a un árbol torcido. Me dolía la presión que el aparato hacía sobre los omóplatos y sentía calor. Lo usaba con una remera abajo y lo tapaba con más ropa: otra remera o lo que fuera. Transpiraba. Pero lo peor era la vergüenza. No quería que nadie supiera y menos me tocara y descubriera que yo era dura. Por dos años falté a los campamentos del colegio y dejé de ir a dormir a lo de mis amigas.

Estaba muy enojada y se lo hacía saber sólo a mi mamá. Había heredado la escoliosis de ella y quizá por eso, la castigaba. Teníamos micro-conversaciones:

-¿Cómo te fue en el colegio?

-Bien. Pero no quiero hablar.

Una tarde ella se bañaba y me pidió por favor que me acercara al baño y le alcanzara un toallón.

-¡Conseguite una sirvienta! -le grité desde el comedor.

Escuché el pisoteo de las chinelas Adidas de mi papá. Un pisar contundente e irremediable. Y ocurrió:

Cachetada, patada, cachetada.

Fueron golpes de hombre, no de padre. De un marido defendiendo a su esposa, de un hombre protegiendo a su mujer. Nunca antes había hecho algo así ni volvería a hacerlo.

Fui hasta un baldío que había justo a la vuelta de mi casa, me senté sobre la gramilla y lloré. Me senté como se sientan las chicas de 14 años que usan corsé, que no es encorvada y abrazada de las rodillas, sino erguida y con las piernas cruzadas, como meditando. Volví un rato después y encontré a mi papá en el living, en un sillón berger; solo y casi a oscuras. Se hacía de noche.

-Maru, por favor vení -me dijo-. Te pido que me disculpes.

-Bueno.

-Estuve muy mal, perdoname.

-Bueno.

-Tenés que tratar mejor a mami. No podés seguir así.

-Bueno. Está bien.

-¿Te sentís mejor?

-Sí.

-Andá si querés.

-Bueno.

Los tres entramos en la habitación. Mi papá, mi mamá y yo. La habitación alejada del resto de la casa en la que desde hace años duerme él solo. Está llena de muebles y cajas con platos, vasos, pelotitas de tenis, libros, igual que en una mudanza. Mis padres, que van por los sesentas y setentas, están en obra. Van a renovar gran parte de la casa en la que vivieron juntos los últimos 40 años.

Estoy de visita con mis hijas. Antonia, de 5, tiene sueño y se abraza a mi mamá. María, de 2, se duerme en un sillón. Mi papá ceba mate y ofrece pastelitos. Es 25 de Mayo Día de la Patria y habla mi mamá, Noemí Beatriz González de Rodríguez: Mimí.

Se conocieron en 1965 en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Él estudiaba Ingeniería Electricista y era ayudante de Matemática II, la materia que cursaba ella en la carrera de Contador Público. Una tarde se encontraron en una tertulia en el Club Universitario. Él se acercó a ella, que hablaba con unos compañeros. Cada uno decía lo que le gustaba de las mujeres. Uno prefería los ojos, otro las piernas. Aquella noche, mi papá miró a mi mamá y dijo: «A mí de las mujeres me atrae el busto».

-Me mató. Yo tenía muchas lolas y todo me daba vergüenza -recuerda ella en su casa, la casa de un ingeniero y una contadora que dicen «busto» o «lolas», nunca «tetas».

-Eras muy acomplejada -dice él.

Un día me acompañaste a la puerta de casa y me dijiste que querías ser mi novio. Y nos dimos un beso.

-No, Gorda. Eso fue después.

-¡Fue ahí, sí!

-No me acuerdo.

Estuvieron un año y ocho meses de novios. Durante ese tiempo, mi papá, que ya era ingeniero, trabajó en el control de reclamos de la empresa distribuidora de energía eléctrica de Necochea. Todos los fines de semana viajaba 330 kilómetros a Bahía Blanca para visitarla. En septiembre de 1969 se comprometieron en una iglesia, con cura, monjas y las alumnas de ella, que por entonces -e igual que ahora- trabajaba en el San Vicente de Paul, un colegio católico tradicional del barrio de Villa Mitre. Cuatro meses después, a las 9 de la noche de un 10 de enero, se casaron en la Parroquia San José.

-No fui a la peluquería ni me maquillaron -dice mi mamá, y aclara lo de siempre: que tenía 21 años y que era virgen.

Mis hijas duermen. Mi papá se levanta a calentar más agua para el mate y sale de la habitación. Sospecha lo que viene y no quiere estar. Intuye una pregunta y una respuesta. Y tiene razón, porque yo pregunto.

-¿Cómo fue esa primera noche?

-Muy complicada -dice mi mamá-. Son temas que yo no he hablado. Fue una hemorragia terrible. Papi se pegó un susto bárbaro. Y eso que no había tomado alcohol en el casamiento, porque a mí me habían dicho que si quedaba embarazada de un borracho me podía nacer un hijo tarado. El dolor era espantoso. Tenía como una valla, era imposible. Estuve virgen 15 días.

Fue su noche de bodas y espanto. Estaban solos y aturdidos en una habitación de un hotel cerca de la esquina de Colón y Chiclana en el centro de Bahía Blanca. Llamaron a un primo médico para que fuera a ayudarlos, pero no lo encontraron. Esperaron, hasta que a ella se le fue la palidez. Se hizo de día. Se subieron a un Fiat 600 y se fueron de luna de miel a Bariloche.

En Bariloche hicieron excursiones. Cerro Catedral, Lago Nahuel Huapi. Y a la noche, a la noche el terror.

-¿Papi te presionaba? -pregunto.

-No, pobre. Yo tenía una tara -dice mi mamá.

-Pero, mami, casi todas las vírgenes sangran, recién casadas o no.

-Sí, ya sé. Pero para mí todo era tabú, todo estaba mal.

Pasaron los días y las noches estuvieron bien. Volvieron a Bahía Blanca y mi papá entró a trabajar de civil en la Base Naval Puerto Belgrano como Jefe de la Oficina Técnica. Al año siguiente nació Pablo Rodríguez, el primero de mis dos hermanos. Fue un bebé mimado y llorón. Seguía un ritmo parejo de teta y caca, que obligaba a hervir y tender pañales a cada rato.

Compraron un lote a buen precio en una zona alta de Bahía Blanca donde no había gas, agua ni cloacas, pero sí liebres, perdices y alguna que otra yarará. Calle San Andrés al 600, Barrio Palihue. Sacaron un crédito del Plan VEA -Viviendas Económicas Argentinas- y en un año construyeron una casa de 120 metros, blanca y revestida con piedras bocha. Hoy la casa es la misma, pero el barrio es el más caro de la ciudad.

Al poco tiempo nació Juani, Juan Ignacio Rodríguez. Un bebé redondo, rubio y dormilón. Jugaba solo en un corralito o en el patio con un perro salchicha y un carting. Pablo iba al jardín y mi mamá trabajaba de la mañana a la noche. A Juani lo cuidaba un hombre lleno de miedo y sin trabajo: mi papá.

De los 10 a los 23 años escribí un diario íntimo. Muchos cuadernos Rivadavia. En el primero de esos diarios, el de mis 12 años, hay una vieja carta pegada con plasticola que encontré en el placard de mis padres. Es una carta que mi papá escribió a mi mamá a fines de los 70 desde Montevideo, antes de que yo naciera.

En 1975 a mi papá lo habían echado de la Base Naval Puerto Belgrano. Justo cuando Juani era bebé. Los militares no le habían dado un motivo pero sí la baja y de un día para otro. Mi papá pidió explicaciones, se desesperó; nadie le dijo nada. Se quedó en casa cuidando a Juani.

Después viajó. Pasó semanas en Buenos Aires esperando un posible trabajo en la empresa Techint. No lo consiguió y tomó un micro a Brasil. Llegó a San Pablo y se hospedó en lo de unos primos de mi mamá, pero estuvo una semana y fue inútil. Nadie lo tomó. Le quedaban pocos ahorros, así que aplicó la ingeniería del hambre: compró una botella de vino y la dosificó. Tomó un poco cada noche, lo suficiente para quedarse dormido y no tener que cenar.

Volvió a Argentina y lo logró, una entrevista de trabajo. Era una gran empresa de montaje, SADE, hoy Skanka. Fue su época de grandes obras. Subestaciones, transformadores, centrales hidráulicas. Primero en Jujuy, en las minas de Altos Hornos de Zapla: 3.000 dólares de sueldo, no lo podía creer. Hacia allá fueron mi mamá y mis dos hermanos, ambos con idénticos enteritos de corderoy cosidos en casa. Pasaron dos años y los tres volvieron a Bahía Blanca, pero mi papá siguió solo. Puerto Madryn, Montevideo. En Uruguay conoció a los mejores compañeros de trabajo que alguna vez tuvo: dos japoneses de la empresa Hitachi.

La carta que guardé de chica adentro de mi diario y que él mandó a mi mamá está escrita en birome negra, con letra minúscula y prolija, levemente inclinada hacia la derecha.

Montevideo, 7/9/78

Querida Gordita:

Hace dos horas que llegué a Montevideo de vuelta de Buenos Aires, luego de un viaje algo accidentado a causa de la niebla. Desde allí te llamé por teléfono para desearte feliz aniversario, pero no te encontré y me produjo una desasón terrible. Pero luego fui al cine y se me pasó. Lamenté mucho no encontrarte.

Ayer a la tarde fui a Ipako. Me recibió el Gerente y el Subgerente. Tuvimos una charla como de una hora. Aparentemente quedaron bastante satisfechos. Me preguntaron el sueldo y les dije 75 millones. Me dijeron que estaba bien. Si me tomaran tendría que estar algunos meses en Buenos Aires y luego sí,iría a Bahía.

Al llegar a Montevideo me encontré con una carta de Gerardo. Me sorprendió gratamente porque es la primera carta que recibo de un hermano exceptuando las de ustedes tres.

¿De modo que el 22 se te termina el laburo? Espero que lo puedas conseguir otra vez porque no cabe dudas que la docencia es muy importante para vos.

Creo, Gordita, que ya estamos en época de poner la pintura en el techo. ¿Por qué no lo ponés en marcha? Otro encargue. Por favor comprame un par de camisetas blancas de las que yo uso, pero que sean de tela bien finita como las dos que ya tengo.

Es inútil, nunca me voy a acostumbrar a estar lejos de ustedes. Espero que así sea hasta que llegue el ansiado momento de poder reunirnos definitivamente. En las obras conocí a muchos que no sólo se acostumbraron a andar solos, sino que se sienten mejor así. Por supuesto a un costo muy alto. Supongo que como primera premisa esta gente debe ser anormal y luego gustar de todos los vicios que se le cruza. Es una vida dura y peligrosa que quiero dejar lo antes posible. Pero por otra parte, prefiero seguir así y no verme otra vez sin trabajo y desesperado. Haciendo cosas locas, como estar dos meses en Buenos Aires casi sin comer. O aquel ridículo viaje a San Pablo donde seguí sin comer y pasando las de Caín.

Respecto a mi próximo viaje a Bahía, no sé con seguridad cuando va a ser. Trataré que sea este mes porque después me va a ser más difícil. En efecto, ya estamos por terminar aquí en Montevideo y a fin de mes nos vamos a Mercedes, un pueblito al oeste de Uruguay donde vamos a vivir. O a dormir, para ser más precisos.

Te mando unas fotos que estoy con los japos en la obra.

Los extraño mucho,

Oscar.

De casualidad, mis padres concebían hijos en noviembre. A Pablo en el 70, a Juani en el 72. A mí en el 78. Mi papá vivía en Uruguay y estaba de visita en Bahía Blanca. Era un sábado caluroso de primavera, ideal para hacer una escapada a Monte Hermoso, el balneario-extensión de los bahienses a sólo una hora de auto. Fueron a la playa y almorzaron. Luego, siesta. Estaban en la casa de unos primos, un chalet con tres habitaciones. Los primos ocuparon una; los chicos otra. Mis padres fueron a la tercera. Hacía semanas que no se veían. Y me hicieron.

Durante todo el embarazo me imaginaron nena y «María Eugenia». Mi mamá, además, me soñaba rubia y de ojos celestes: igual a la Virgen María. Para ella, la Virgen era así y no sabía por qué. Pablo se lo recordó 15 años después, un día que me escuchó llamarla «Asesina» porque tardaba en servirme la merienda.

-Ahí tenés -le dijo mi hermano a mi mamá-: el regalito de la Virgen.

Aquel agosto de 1979 mi papá seguía lejos. Había cambiado de trabajo. Lo habían tomado como supervisor de la parte eléctrica de una planta de polietileno que con el tiempo se iba a construir en Bahía Blanca. Era la obra de Ipako, hoy Dow, donde se quedaría 30 años, hasta jubilarse. Mientras se elaboró el proyecto, mi papá vivió unos meses en el Hotel del Sol, un hotel sencillo en Esmeralda al 600, pleno centro de Buenos Aires.

Eran las 10 de la noche del 20 de agosto cuando recibió un llamado en el hotel. Mi mamá estaba internada con trabajo de parto. Por supuesto, mi papá había tomado recaudos. Tenía un pasaje de avión abierto y un bolso de mano preparado. A las 5 de la mañana estaba listo para tomar el primer avión a Bahía Blanca. Sonó el teléfono y se enteró: yo había nacido, todo estaba bien. Y era una nena. No tenía con quién hablar. Era un martes de madrugada, noche de invierno cerrada y en el hotel no se veía a nadie. Salió a la calle y tomó un taxi a Aeroparque. Hizo el check-in callado; desesperado de alegría, pero callado. Aterrizó a las 9 en Bahía Blanca y fue derecho a la Maternidad del Sur. Abrió la puerta de la habitación y vio a mi mamá en camisón, sentada en la cama conmigo a upa. Se acercó y nos miró. Yo llevaba puesto un enterito verde agua con cuello de batista bordado. Pesaba tres kilos y me parecía a la Virgen.

-Eras hermosa -me dice ahora mi papá.

Se quedó toda la mañana en el hospital. A la tarde fue a ver a mis dos hermanos, que estaban en lo de una vecina. Antes buscó flores para un ritual. Los ingenieros sienten fascinación por las flores. Se paran a mirarlas, les sacan fotos. Habituados a buscar la practicidad en todo, las flores los desconciertan, los dejan sin esquemas. Por eso mi papá supo enseguida cómo debía celebrar aquel día. Fue a un vivero y compró siete plantines de petunias de distintos colores: blancas, rosas, violetas, rojas. Llegó a casa y buscó una palita. Adelante, cerca de la vereda, había un cantero vacío. Se arrodilló. Movió la tierra e hizo agujeros. Plantó las petunias y las regó. Se puso de pie y miró el resultado. Estaba en familia, era el papá de una nena y le faltaba poco para volver a vivir en Bahía. Había flores, había un cantero. Era la auténtica celebración de un ingeniero contento.

El 28 de febrero de 2009 entré a una Iglesia del brazo de mi papá. Él iba con un jaquet negro y yo, de blanco. Mi papá por fin respiraba. Unos días antes habíamos hablado sobre cómo iba a ser el ingreso a mi casamiento y él, que ya estaba medio sordo, entendió que yo no quería entrar con él, sino con Ruben, un amigo de la familia de toda la vida. Y no dijo nada. Durante una semana pensó que iba a ver a su hija entrar a la iglesia del brazo de otro y no dijo nada. Hasta que me dí cuenta que algo estaba mal y le dije que cómo se le ocurría, que estaba loco.

Hacía calor esa noche. Llegamos con mi papá a la parroquia en el asiento de atrás del auto de mi hermano Pablo. Amigos y parientes esperaban adentro de la Iglesia con la doble puerta cerrada. Mi papá y yo nos paramos del lado de afuera de esa puerta. Lo agarré del brazo. Sonreímos y miramos para adelante.

-Esperá que se abra la puerta del todo para empezar a caminar -me dijo alguien.

Pasaron tres segundos. Se abrió la puerta completa y arrancamos. Pasos cortos. Sonaba el Canon de Pachelbel. Lo tocaba una pequeña orquesta que yo había contratado. La gente estaba parada y me miraba. Había algunas lágrimas. Pero ni cuenta me daba. Yo sólo miraba a Esteban.

Esteban es mi amigo desde los 14 años. Lo conocí una madrugada en Monte Hermoso en una de mis primeras borracheras. Nos hicimos amigos. Ese verano, el siguiente y el resto de los años que duró la adolescencia compartimos el mismo grupo de amigos, todos de la misma edad. A los 18 murió su mamá. Sabíamos que tenía un tumor en el cerebro, pero Esteban nunca lo había contado. Tampoco lo hizo una semana después que murió, cuando vino a merendar a casa. Éramos varios ese día. Él tocó el timbre, se sentó y tomó el Neskuik en silencio. Pasaron los años. Esteban empezó la universidad, Licenciatura en Administración. Yo me fui a estudiar a Buenos Aires. Él con sus novias, yo con los míos. Historias largas e importantes de los dos lados.

A fines de mis veintes me di cuenta que Esteban me gustaba. Que a pesar de lo poco que hablaba, yo lo entendía. Hasta que nos dimos un beso en un boliche y no nos separamos más. La noche que nos casamos teníamos 30. Y yo lo miraba. Era Esteban, tenía que ser Esteban. Hoy es el mismo y tenemos dos hijas. Un tipo sereno y despabilado. Alguien que siempre está, pero que ante el dolor y la decepción se calla. Parecido a mi papá, que en aquella confusión de la Iglesia no dijo nada.

Mis padres son «Los Pelados». Mi papá se quedó sin pelo hace décadas y para simplificar, mis hermanos y yo establecimos un apodo que los incluye a ambos, a pesar de que mi mamá conserva una tupida melena corte carré. En una época a ella la llamábamos «Asesina» -por aquel día en el que no me había preparado la merienda-, pero con los años tuvimos la gentileza de dejar de hacerlo.

Los Pelados veranean en Monte Hermoso. Tienen un chalet de dos plantas a 200 metros del mar. Van todos los eneros. Horas de reposera con amigos y primos y baños. En enero 2015 fui a pasar una semana con ellos. Mis hijas y yo solas; Esteban tenía que trabajar en Bahía Blanca. Fue una fiesta de roles. Mis padres fueron abuelos; mis hijas fueron nietas y yo fui hija y madre todo lo que quise. Se comió comida casera y se habló. Sobre todo, se habló de mis hermanos.

Hablamos de Pablo. Aquel bebé mimado y llorón, que se pasó la infancia leyendo Enciclopedias Larousse como si fueran novelas. Pablo, el que se recibió de médico con honores, el de las becas. El que vivió en Estados Unidos y Francia. Pablo, el esposo y padre de dos hijos que hoy, a los 43, vive en Belgrano, Buenos Aires, y es Jefe de Neumonología del Hospital Cemic. Pablo, la estrella.

También hablamos de Juani. El niño juguetón, el pícaro. El otro médico de la familia, cirujano del Hospital Penna de Bahía Blanca. Juani, el padre separado de una nena que hoy y siempre, cada vez que nos juntamos, nos hace reir con cinco minutos de stand up. Un pequeño show familiar fijo donde se explaya sobre su condición de hijo del medio.

-Yo nunca fui el preferido de nadie -dice Juani, a los 41 -. Para mami siempre fue «Pablito» y para papi, Maru. A mí nunca me prefirieron.

Si estamos en un cumpleaños de uno de nosotros, el monólogo es más largo e intenso. Sobre todo si suena el teléfono y es Pablo desde Buenos Aires.

-Dale, atendé -le dice Juani a mi mamá-, seguro que es Pablito. ¡Corré, por favor, apurate! Hagamos silencio. ¡Es Pablito!

Así que aquel verano 2015 en Monte Hermoso dedicamos toda una tarde con los Pelados a hablar de las vidas de Pablo y Juani. Era un día de fines de enero y habíamos ido a la playa. Se hizo de noche y mi mamá cocinó una pascualina. Cenamos y mis nenas se durmieron agarradas de las manos. Les saqué una foto con el teléfono y la subí a Facebook.

Mis papás habían celebrado 45 años de casados unos días antes y estaban serenos. A diferencia de los meses anteriores, mi mamá no retaba a mi papá. No lo mandoneaba. A su vez, mi papá no estaba tan encerrado en sí mismo, tan distante. El Parkinson seguía ahí, pero casi ni hacía falta que escondiera el temblor de las manos. Nadie, ni siquiera él mismo, miraba sus manos. Se hicieron las 11 de la noche y mi papá le preguntó a mi mamá si quería aprender a leer libros en la tableta, algo que él domina desde hace años. Así que subieron la escalera y se encerraron en su habitación. Yo me enganché con una película, hasta que terminó y subí a acostarme. Me lavé los dientes y busqué hilo dental, pero en el baño no había. Pensé que el Pelado podía tener en su mesa de luz.

Caminé a su habitación, abrí la puerta y me quedé agarrada del picaporte. Fue un segundo, porque tuve que hacer una especie de reverencia y dar vuelta atrás. Adentro estaba oscuro, pero no hacía falta tener 35 años como yo para darse cuenta de lo que pasaba. Sólo alcancé a ver una carpa hecha con las sábanas. Un escondite y una sorpresa. Un nudo de dos personas cubierto por una sábana donde se intentaba, de golpe y a los tumbos, desarmar una posición sexual. Esas dos personas eran mis padres a sus setentas. Cerré la puerta y no se escuchó más nada en esa casa. Sólo un silencio. Me quedé un buen rato con los ojos abiertos, tapándome la boca. Me metí en la habitación de al lado, donde mis hijas todavía dormían agarradas de las manos. Me acosté con ellas y ahí quedé, tiesa, en un limbo de shock y vergüenza que me duró un buen rato.

Bahía Blanca es ciudad de ingenieros. Casi todos varones, salen de a cientos todos los años de dos universidades nacionales. No hay carrera que les gane. Juntos, ingenieros de distintas especialidades son más que abogados, contadores y médicos. El día que egresan de la Universidad Nacional del Sur se pasean embadurnados en harina y huevo en el baúl de un auto. Van en calzoncillos, a los gritos, con los ojos desorbitados. Salvo la noche de sus despedidas de solteros, el día que se reciben de ingenieros es el único en el que actúan como si no lo fueran. Nunca más repiten algo así. Nunca más dejan de ser ingenieros.

Algunos quieren trabajar en el Polo Petroquímico. Hay plantas de gas, de polietileno, de fertilizantes, de soda cáustica: es el polo más grande del país. Mi papá estuvo en una de esas empresas más de tres décadas y yo ando por ahí nomás: hago trabajos de Comunicación en una central térmica a 15 kilómetros, cerca de General Daniel Cerri. Pero trabajar en el Polo Petroquímico tiene un costo: la mirada del resto de los bahienses. Es que hay chimeneas que largan humo, equipos que hacen ruido, gases contaminantes. Bahía Blanca es Springfield.

Los fines de semana, buena parte de los bahienses lleva a su familia al Bahía Blanca Plaza Shopping. No la pasan bien; está lleno de gente, se aburren. «Pero es lo que hay», dicen, y hacen una cola de 100 metros para sacar una entrada al cine. Otra parte de los bahienses aprovecha lo mejor que tiene la ciudad: su ubicación. Es que Bahía Blanca está a sólo 100 kilómetros de sierras, como Sierra de la Ventana, o de playa, como Monte Hermoso. O sea que con 25 litros de nafta, más o menos lo mismo que sale un par de entradas al cine y una pizza, los ingenieros pueden escalar un cerro o nadar en el mar. A mi papá le gustan las olas.

Durante la semana no se sale. Los martes a la medianoche sólo se ven persianas bajas en Bahía Blanca. La vida es adentro, con una copa de vino, un partido de fútbol. Capaz que uno de básquet, sobre todo si juega la mega ultra estrella local, Manu Ginóbili.

Los ingenieros son sanos. Comen verduras, pescado, semillas. Mi papá muele todos los días unos gramos de lino y se toma el líquido: dice que hace bien a los intestinos. Le gusta elegir los vegetales con sus propias manos, así que compra en los supermercados de la Cooperativa Obrera, donde las verdulerías son amplias y hay autoservicio. La Cooperativa es una asociación sin fines de lucro con más de 100 sucursales que avanza por toda la región. Los ingenieros no son clientes, son «asociados». Por eso, los que llenan un chango cada semana tienen un premio al año: el equivalente en pesos a un kilo de queso Port Salut. «La Coope sos vos», dicen los carteles.

Bahía Blanca es amplia y desparramada. Barrios y barrios se encastran unos con otros en una periferia baja y árida. La ciudad se llama así porque su geografía marca un ángulo en el mar en cuya orilla hay sal. A principios del siglo XIX, cuando aún no había nada, se veía como una bahía blanca. Dicen que los indios la llamaban «Huecuvú Mapú», algo así como «Tierra del Diablo». Por el viento; por la falta de lluvias. Así y todo, la zona fue territorio indígena hasta que en 1828 vino el Coronel Ramón Estomba y se plantó al malón. Hizo un fuerte y la peleó. Una leyenda dice que debajo de la Plaza Rivadavia, ahí donde hoy está el carozo comercial de la ciudad, hay un enorme cementerio indígena. Otra leyenda, una más moderna, dice que Bahía es yeta. Y que Charly García le dice «BB».

El viento sopla fuerte en Bahía Blanca. A nadie sorprende que un día cualquiera haya ráfagas de 60 kilómetros por hora. Los ingenieros le prestan especial atención. Escuchan el pronóstico en la radio, lo estudian en Internet. Mi papá no empieza ninguna conversación sin mencionar la orientación del viento. A veces hasta se chupa el dedo y lo levanta para corroborarlo.

El mar de Bahía nunca fue playa, jamás vio reposeras. Sólo fue puerto, siempre. Hoy es el más profundo de la Argentina y recibe barcos de todo el mundo. El puerto está en Ingeniero White, donde se registra la mayor densidad de cabarets y marisquerías por habitante. Cerca de ahí, a 20 kilómetros, está la Base Naval Puerto Belgrano, de donde echaron a mi papá a fines de los 70. Bahía Blanca está rodeada de Fuerzas Armadas. El Comando del V Cuerpo del Ejército, la Base Aeronaval Comandante Espora. Todos los bahienses tenemos un pariente o conocemos a alguien que es o fue militar. Hace poco fuimos con Esteban y mis hijas a pasear por el museo de la Base Aérea. Nos había invitado mi suegro, ex combatiente de Malvinas. El museo estaba lleno de vitrinas con cascos; armas, maquetas, condecoraciones: gran impronta de guerra. Afuera había una fila de aviones en desuso y una pista. Esteban y yo caminábamos, las nenas corrían. En eso, nos detuvimos en un avión. Un Lockheed Electra gris. Parecía una ballena muerta, robusta y aplastada contra el piso. Tenía un cartel blanco con letras negras pegado en la puerta. Decía: «Aeronave secuestrada por causas de delitos de lesa humanidad».

Los ingenieros escuchan radios nacionales. Leen los diarios. Por ahí hojean La Nueva, el único medio gráfico de la ciudad. La Nueva tiene 120 años de historia. Trabajé seis en su redacción. Entré a los 23 a escribir sobre política local y no lo podía creer. Estaba en una redacción de 500 metros cuadrados, salía a hacer notas con fotógrafos, tomaba café con periodistas. Me sentía orgullosa; todavía lo estoy. Al principio me mandaban a hacer notas a candidatos a intendente del Partido Obrero, gente que odiaba a La Nueva. Entre otros motivos, porque en los editoriales del diario a la dictadura de los 70 no se le decía «dictadura». Se le decía «gobierno militar» y punto. Eso era un problema para los partidos de izquierda y para otros tantos también. Pero yo estaba lejos de aquello. Lo que a mí me molestaba era algo mucho más básico y era que mis notas salieran anticuadas. Que después de la edición y una vez publicadas, el intendente fuera el «jefe comunal», que los concejales fueran «ediles». Una tarde enloquecí: hospital era «nosocomio». Y en el título, encima. Estaba tan enojada que salí de la redacción y me puse a caminar. Mucho, caminé. Hasta la casa de mis padres; del centro a Palihue, unas 30 cuadras. En el camino escuché que desde un colectivo me tocaban bocina. Era mi papá, que coincidía conmigo en el horario de salida del trabajo. Él volvía del Polo Petroquímico en un micro de transporte de personal y al verme le había pedido al chofer que parara. Había pasado antes y me encantaba. Ese día, además, mi papá me salvaba del nosocomio. Con el tiempo renuncié al diario y empecé a hacer trabajos de comunicación en empresas de energía, donde me pagaban mejor y no me enojaba. Empresas donde en lugar de periodistas, había ingenieros.

Es una mañana de sábado fresca y soleada. Dejo a mis hijas con Esteban y salgo. Manejo y pienso que lo que viene será un recuerdo. Que eso mismo, que estar yendo a buscar a mi papá, es ya un recuerdo. Vamos a visitar juntos la planta de energía para la que yo trabajo: la Central Termoeléctrica Guillermo Brown. Una obra que levantan mil personas y que una vez terminada generará energía equivalente a la que consumen seis Bahías Blancas.

Toco timbre en la casa de mi papá. Él sale del fondo, listo. Hace rato que está listo. Se levantó un par de horas antes y tomó mate, remedios, un café con leche. Camina hacia mí; pasos pesados y algo torpes. Viste pantalón y campera de tela de avión y zapatos de seguridad. Zapatos negros Pampero con punta de acero, parecidos a los que usó toda su vida para ir trabajar.

Me da un beso corto y me apoya apenas la mano en el hombro. Siempre nos saludamos así, sin tocarnos demasiado. No recuerdo haber estado abrazada nunca a mi papá. Como de costumbre, hablamos del viento.

-Qué mañana -dice-. No se mueve una hoja. Ideal para hacer esto.

Esperamos unos minutos parados en la vereda. Hasta que llega Marcelo, gerente técnico de la planta. Marcelo también es ingeniero y está al frente de buena parte de lo que pasa en la obra. Nos subimos a su camioneta y arrancamos. Marcelo maneja, mi papá acompaña. Yo voy atrás, entre cascos, chalecos y lentes de seguridad. Mi papá se agarra de la manija que está arriba de la puerta. Durante todo el paseo, que durará tres horas, mi papá estará así, agarrado. Mi visión será su cabeza y su mano derecha apretando esa manija. Una mano arrugada, blanca y reposada que no temblará.

Avanzamos y mi papá pregunta. Quiere saber si las líneas de alta tensión entraron «en paralelo», si los transformadores son alemanes. Marcelo explica y mi papá escucha. ¡Escucha! Hace años que usa audífono, que a todo lo que le dicen responde «¿cómo?». Pero hoy eso no pasa. Saco un cuaderno y una birome y anoto: «No pide que le repitan nada».

Salimos de la ciudad y encaramos la Ruta Nacional N° 3 Sur. Hacemos 15 kilómetros y aparecen las chimeneas de la central. Tienen 45 metros de alto y las están pintado de rojo y blanco para que se vean desde el aire. Cruzamos la portería y entramos en la planta.

-Conozco el ingreso porque una vez la traje a ella -le cuenta mi papá a Marcelo.

Llovió hace unas horas y los caminos están llenos de barro. Pasamos por tanques de combustible, máquinas de bombeo, un poliducto. En eso, suena el teléfono de mi papá, un Nokia 1100 que accedió a usar hace pocos meses por insistencia de mi mamá. Un teléfono que a su vez le reincorporó otro hábito: el uso de camisa, algo que había dejado de hacer hace años cuando se jubiló. Lo que mi papá valora ahora no es la camisa en sí, sino el bolsillo del pecho. Es el lugar más cercano al oído, el más práctico para escuchar el teléfono. Además, es el mismo bolsillo donde va colgada la birome: la famosa etiqueta del ingeniero. La que llama es mi mamá. Mi papá atiende.

-¿Cómo? -dice-. Esperá que te paso con Maru.

Hablo con mi mamá y corto. Mi papá pregunta si está todo bien y vuelve a poner interés en la obra. Justo entramos en la parte que más le importa: la estación transformadora, el lugar donde la central establece los niveles de tensión. El punto de partida de una energía que terminará en millones de enchufes.

-Qué imponente -dice.

Lo escucho y me imagino aquella otra estación transformadora. La de Jujuy, la de las Minas de Altos Hornos de Zapla. La obra que a mediados de los 70 lo sacó de la desesperación de no tener trabajo, antes de que yo naciera. Pienso en los zapatos de seguridad que habrá usado, en la adrenalina que habrá sentido en la puesta en marcha. Me pone contenta devolverle un poco de eso.

Nos alejamos para sacar una foto donde se vea la central completa. Hay que bajar de la camioneta, así que nos tenemos que poner elementos de seguridad. A mí papá no le entra el casco y entonces suelta un chiste de salón; pero de salón lleno de ingenieros.

Uy -dice-, acá tenemos un problema. Mi cabeza.

Nos reímos. Acomoda y el casco entra. Toca el turno del chaleco naranja que dice «Visita». Pero también cuesta. No por el tamaño, sino porque después de un tiempo quieto, mi papá está algo rígido: el Parkinson también es eso. Marcelo lo ayuda a ponerse el chaleco y se ofrece a sacarnos una foto. Mi papá me apoya la mano en el hombro. Sonríe. Dice:

-Se levantó viento, qué lástima.

Avanzamos y entramos en un edificio cuyo techo está a 30 metros. Subimos una escalera y caminamos por un puente de hierro en altura. Llegamos a una puerta cerrada que tiene una ventana. Del otro lado está la turbina, la encargada de fabricar electricidad junto al generador. Una mole de hierro gris envuelta en gruesos cables cruzados y superpuestos. Cables, cables y más cables. La turbina, la dama de la central. Una de ellas, porque en realidad son dos y pronto serán tres. Antes de irnos, mi papá se asoma a la ventana para ver a la turbina una vez más. Mira. Vuelve a mirar. No dice nada.

Volvemos a la camioneta y Marcelo nos invita a Puerto Galván, donde se construye un muelle para desembarcar gasoil, uno de los combustibles que usará la central.

-¿Quieren ir o están apurados? -pregunta Marcelo.

-No, vamos, vamos -dice mi papá.

Atravesamos el Polo Petroquímico y pasamos por Dow, la empresa en cuyo proyecto mi papá estaba cuando yo nací. Su lugar de trabajo por 30 años.

-Si habré hecho este caminito -dice.

Entramos al puerto. Pasamos por el nuevo muelle, un cangrejal. Miramos la ría. Barro, mar, industrias. Bahía Blanca se ve a lo lejos, compacta.

Damos la vuelta, volvemos a la ciudad. Guardo la birome y el cuaderno en la cartera. Los usé toda la mañana. Tomé nota de gestos y frases como una cronista. Pero lo hice a escondidas; el asiento de atrás me sirvió para disimular. Organicé el paseo para terminar de escribir a mi papá, lo logré y ya está: no era algo para hablar con dos ingenieros en una central térmoeléctrica. Y ahora acá estamos, otra vez en la vereda de la casa de mi papá. Nos bajamos de la camioneta para despedirnos. Pero algo está mal.

-Tenés toda la cara azul -me dice Marcelo.

En algún momento la birome perdió tinta y me toqué la cara con las manos manchadas. Paradoja de escribir en secreto. Suelto una risa incómoda y me despido de Marcelo. Necesito limpiarme, así que antes ir a mi casa entro a lo de mi papá. Caminamos juntos hacia la puerta del fondo.

Entramos en la cocina. Mi papá agarra un trapo amarillo, lo humedece y se acerca. Me lo pasa por las mejillas, como si me acariciara con el trapo. Yo me quedo quieta, con los brazos caídos a los costados. Aniñada. No sé qué decir. No hay nada que decir. Cuando mi cara está limpia, le doy un beso y me voy. Antes de que cierre la puerta, mi papá dice:

-Estuvo muy lindo, Maru, gracias.

*Este texto fue escrito en 2015.

Esto es otro nivel. Me morí. Felicitaciones Mary, SOS mi escritora favorita por lejos.

Loca.

Hola Maru.

Muy buenas historias, vos hablas y escribís lo que no hace tu viejo😃

La foto de Ami 8🤩

En mi pueblo había muchísimos, en un momento pensé que era la capital del Ami 8.

Felicitaciones Maru.

Yorch

Tal vez sea el nombre «Ami» lo que hace a ese vehículo tan entrañable, todos los que tuvimos uno nos acordamos.

Gran relato, crudo y bello.

Gracias Marcelo, tan valioso que vos lo digas.

Gracias Maru!!! Papi cuando lo lea tal vez lo ayude a recordar.

Ojalá, así me dijo él mismo.

Muy buen relato, tenés que seguir escribiendo, es muy grato leer lo que narras, se siente en vivo y en directo, como sos vos cristalina como tus ojos y bella como tú figura. Sos el milagrito de la Virgen María 😘😘😘

♥️

Cuando estaban viviendo en Jujuy fuimos con mi vieja a visitarlos. Dos dias en bus para llegar, y la vuelta en un falcon, dia y medio, turnandose para manejar, y llegar a tiempo para pasar Navidad en Bahia. Recuerdo que, como buen ingeniero, nos llev’o a conocer la Central de Cabra Corral, jaja.

Hermosa tu forma de contar la vida misma. Saludos

Gabriel.

Gracias Gabriel, qué anécdota! Cabra Corral, notable. Con los años resultó que me crucé yo misma con esa central. Qué años tan especiales aquellos. Y sin entrar en lo político, era un vivir mucho menos confortable. Ahora naturalizamos el llegar rápido, el pegarla, el ya, como lo más esperable quizá.

Exacto, en el afán de llegar nos olvidamos de disfrutar el viaje…

Lo vuelvo a leer, tan lejos tan cerca.

🤝🙂